Le numérique a changé nos vies et nos comportements dans de nombreux domaines. Et c’est loin d’être fini avec les multiples applications de l’intelligence artificielle. La médecine et la santé n’est pas en reste. Qui n’a jamais été tenté de faire son propre diagnostic en ligne, sans passer par la case médecin ? Certaines applications vont encore plus loin qu’une simple question posée sur un moteur de recherche, comme le propose ChatGPT*, qui vous répond, dans n’importe quel style rédactionnel.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SANTÉ

La révolution médicale numérique

La médecine n’échappe pas à la révolution numérique. Ces dernières années, le numérique a bouleversé la pratique. Ainsi, le recours à la télésurveillance a contribué à stabiliser les maladies chroniques. L’emploi du digital se retrouve dans de nombreuses applications : dossiers patient électroniques, plateformes de coordination, télémédecine, téléexpertise, téléassistance, Health data hub… Avec l’intelligence artificielle (IA), les outils et applications vont encore plus loin. Aujourd’hui, notamment grâce au machine learning, voire au deep learning, des algorithmes permettent de prédire des risques, de lire des images et même de poser des diagnostics. Et ce, avec des résultats parfois spectaculaires.

Une nouvelle relation médecin-patient

L’intégration de ces outils et techniques implique une nouvelle manière d’exercer la médecine, mais aussi une relation médecin-patient différente. Le patient aussi a changé. Il est de plus en plus acteur de son parcours. Il a accès à de multiples sources d’informations (pas toujours très fiables). Son médecin n’est plus l’unique détenteur du savoir médical. Il se renseigne par lui-même, avec plus ou moins de succès, s’interroge et cherche des réponses depuis son canapé sur son smartphone.

LE CAS DE CHATGPT

En termes d’outil d’IA accessible au grand public, le ChatGPT fait grand bruit ces dernières semaines. On en a beaucoup parlé, notamment pour les devoirs de nos enfants générés en un claquement de doigt. Il n’est pas nécessairement conçu pour être utilisé à des fins médicales, cependant, les patients peuvent tout à fait s’en emparer pour obtenir un avis médical ou des conseils en matière de santé.

Qu’est-ce que ChatGPT ?

Développé par OpenAI, société spécialisée dans l’IA, ChatGPT est un modèle de langage qui génère des textes à la demande. Plus qu’un éditeur de textes, il peut simuler des conversations humaines de manière pertinente. Il a été “entraîné” avec un très large éventail de textes de tout style (journalistique, littéraire, cinématographique, télévisuel, conversationnel…). Il est ainsi en capacité de produire du contenu adapté à tout type de demande de façon cohérente. Le site n’est disponible qu’en anglais, mais génère des contenus dans de nombreuses langues, dont le français. À noter de plus qu’il s’améliore au cours du temps puisque son apprentissage se fait en continu.

Encore faut-il poser la bonne question !

Nous l’avons testé, et effectivement c’est assez bluffant ! Mais encore faut-il poser la bonne question, et ce, de manière précise. Pour une réponse pertinente, la question doit par exemple préciser le style d’écriture souhaité, le public ou le support visé, le niveau scolaire désiré ou encore le type de détails voulu. Malgré quelques répétitions (de termes), certains passages peu détaillés ou encore des tournures peu usitées (mais correctes), les textes produits sont fluides et cohérents.

Et en termes médicaux ?

Aux questions médicales, les réponses sont correctes et assez précises, tout en étant adaptées au grand public. Il est aussi rassurant de voir que ChatGPT, après avoir donné des informations scientifiques, a conclu systématiquement ses réponses à nos questions “diagnostiques” par une phrase préconisant une consultation médicale du type « Il est important de consulter un médecin pour un examen et des tests afin de déterminer la cause de ces symptômes » ou « Il est important de souligner que seul un professionnel de santé qualifié peut établir un diagnostic de diabète. Si vous suspectez un risque de diabète, il est recommandé de consulter un professionnel de santé pour effectuer les tests appropriés et obtenir un diagnostic précis ».

VERS UNE RÉGLEMENTATION

Quand l’outil IA est entre les mains du médecin, qui a appris à s’en servir, à l’interpréter et qu’il maîtrise les connaissances médicales, il peut lui fournir une aide précieuse dans sa pratique. En revanche, sorti du cadre, un patient, “profane”, pourrait l’utiliser à mauvais escient et appliquer des conseils inadaptés, voire dangereux. L’idée est donc de poser des réglementations. Le législateur a d’ailleurs développé le concept de “garantie humaine” dans la nouvelle réglementation européenne pour l’IA en santé. Cette garantie impose d’insérer dans les algorithmes d’IA des points d’intervention humaine pour limiter le phénomène de boîte noire (où l’on ne contrôle ni ne comprend le raisonnement). De plus, les dispositifs numériques en santé devront répondre à la même législation que les dispositifs médicaux instrumentaux, avec notamment un marquage CE, une évaluation clinique, et un suivi.

Il faut garder en tête que ces outils, qui peuvent se révéler très utiles, ne sont pas destinés à remplacer l’humain, mais à l’aider dans son quotidien, dans sa pratique. Et, aujourd’hui, en ce qui concerne la médecine, comme ChatGPT nous l’a confirmé, rien ne peut vraiment remplacer un examen clinique !

*Chat = conversation ; GPT = modèle de transduction de langage prédictif.

Le site est très souvent victime de son succès, et se retrouve régulièrement surchargé et donc inutilisable pendant un laps de temps variable.

MKTG-0209-FR-fr 01

Cette année, le congrès européen EASD s’est tenu à Stockholm du 19 au 23 septembre. Ce fut l’occasion de présenter les nouvelles avancées, notamment thérapeutiques, en diabétologie, avec toujours l’ambition d’optimiser la prise en charge des patients diabétiques et d’améliorer leur qualité de vie. Pour Saïd Bekka, endocrinologue à l’Institut de diabétologie et nutrition du Centre (Mainvilliers), trois éléments déterminants sont à retenir de cette édition.

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE CETTE ÉDITION ?

Cette édition était un très bon cru. Tous les domaines de la diabétologie moderne ont été abordés et je crois que nous vivons véritablement une époque formidable : nous n’avons jamais eu autant de bouleversements en si peu de temps en diabétologie. Au final, je retiendrais trois volets essentiels de la prise en charge des patients diabétiques, qui augurent des évolutions dans la pratique : la personnalisation des traitements, la consécration des inhibiteurs de SGLT2 et les boucles fermées.

ALLONS-NOUS VERS UN CHANGEMENT DE PARADIGME AVEC LES BOUCLES SEMI-FERMÉES ?

Effectivement, tous ces algorithmes, avec ces matériels extrêmement puissants, sont capables maintenant de réguler le patient dans des conditions les plus optimales possible, avec des baisses substantielles d’hémoglobine glyquée et avec des temps passés dans la cible que nous n’avions jamais vus. Donc, l’avènement de nouveaux capteurs, l’avènement de nouveaux algorithmes et surtout les études qui montrent que non seulement ces systèmes améliorent l’équilibre glycémique, mais surtout améliorent la qualité de vie des patients, augurent un tournant majeur dans la diabétologie. L’engouement suscité par les premiers patients appareillés en France n’est rien à côté de ce que l’on peut voir dans les autres pays comme présenté dans les congrès : il s’agit réellement d’un satisfecit total. Il y a une grosse impatience en France pour que ces algorithmes puissent être largement plus accessibles. C’est une révolution qui s’annonce, un changement de paradigme avec, in fine, la nécessité de changer nos pratiques.

Nous l’avions déjà compris avec les nouvelles classes thérapeutiques que nous utilisons de plus en plus, et c’est confirmé dans le diabète de type 1 avec les boucles fermées, les capteurs, les stylos connectés qui sont autant de matériels qui nécessitent une connexion et des plateformes qui vont être capables de nous donner plus de visibilité sur ce qu’est le présent des patients, mais aussi leur futur. En clair, le diabétologue moderne devra, s’il veut pouvoir suivre au mieux les évolutions et surtout offrir à ses patients un maximum d’être au mieux, à la fois sur le plan métabolique, que sur le plan de sa qualité de vie, se connecter de plus en plus avec des plateformes sur lesquelles les patients vont pouvoir télécharger leurs données, pour être visualisées par le praticien.

Cela change évidemment le cours habituel des consultations, avec l’arrivée du digital, qui devient essentiel tant dans le diabète de type 1 avec les boucles fermées que dans le diabète de type 2 puisque l’apparition des stylos connectés nous offre une nouvelle approche dans la connaissance. Maintenant, nous allons disposer des profils glycémiques des patients, ce que nous avions déjà, mais en plus, en regard, des doses d’insuline qu’ils s’injectent ou pas. Grâce à ces systèmes, nous allons pouvoir, avec le patient, essayer de décortiquer au mieux ses fluctuations glycémiques, mieux les comprendre et mieux les prévenir. Ce qui signifie que ce monde digital n’est surtout pas à redouter, mais à accompagner pour qu’on puisse être au plus près du besoin des patients. Comme l’a si bien dit Nelson Mandela, « Tout ce qui est fait pour nous sans nous est fait contre nous ». L’objectif est donc non pas de perdre en humanité, ce qui fait les belles valeurs de la diabétologie, mais il s’agit de gagner en pertinence et, ce qui doit rester en filigrane, c’est la qualité de la relation que nous avons avec le patient qui sera fondée sur l’expertise, la compétence, l’analyse fine et l’échange. Nous vivons de vrais bouleversements qui vont bien sûr impacter largement la vie de nos patients, mais aussi la profession.

QU’ENTENDEZ-VOUS PAR PERSONNALISATION DES TRAITEMENTS ?

Cette idée de personnalisation commence à prendre une place réellement importante, comme nous avons pu le voir dans la présentation relative à la mise à jour des recommandations EASD/ADA de prise en charge du diabète de type 2. Le patient est placé au centre de la décision : le traitement est proposé en fonction de ses besoins, de ses capacités, de son phénotype… Nous sommes donc au plus près de sa vérité. La décision thérapeutique n’est plus le fruit de la simple déclinaison de ses problèmes cardiovasculaires et de son hémoglobine glyquée, mais elle prend aujourd’hui en compte ce que le patient est en capacité de pouvoir subir, comprendre et faire. Plus nous personnalisons le traitement, plus nous allons être efficients. Le tournant annoncé depuis des années dans notre spécialité avec la personnalisation de la prise à charge commence clairement à se concrétiser.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES BONS RÉSULTATS DES INHIBITEURS DE SGLT2 ?

Ces médicaments, au-delà de faire baisser le diabète et d’améliorer le poids, se révèlent extrêmement puissants sur l’insuffisance cardiaque et sur l’insuffisance rénale. Ces résultats étaient déjà connus, mais ont été confirmés par les études présentées. La disponibilité de cette classe thérapeutique très efficace devrait venir balayer tout l’organigramme décisionnel jusqu’alors plutôt centré sur les DPP4 et les sulfamides. Cette classe va être de plus en plus à l’ordre du jour, en bithérapie, sachant que l’autre classe thérapeutique, les analogues du GLP1, est un peu plus ancienne, mais a toujours le vent en poupe, et a encore montré son efficacité. Ces deux classes ont été à l’honneur lors de ce congrès et on sent de plus en plus que la bithérapie naturelle s’impose avec ces molécules.

LE MOT DE LA FIN ?

Le congrès était pour tout cela captivant. Nous avons eu également des mises au point sur le diabète gestationnel, sur les neuropathies, que nous commençons à mieux comprendre ou encore sur les thérapeutiques à venir. Je pense notamment, dans le cadre de l’obésité, à un nouveau venu, le tirzépatide, qui semble être révolutionnaire et qui peut-être va remiser la chirurgie bariatrique au rang des antiquités. Tous ces éléments sont passionnants, car ils ouvrent un nouveau chapitre en matière de connaissances et d’approches dans le diabète de type 1 et dans le diabète de type 2. Nous sentons les prémices d’une ère nouvelle et nous sentons surtout, qu’en diabétologie, rien ne sera plus comme avant !

MKTG-0198-FR-fr 01

Dans le cadre du passage en droit commun, nous souhaitons revenir sur le programme ETAPES qui a permis aux services de diabétologie d’expérimenter maintenant depuis plusieurs années la télésurveillance pour leurs patients diabétiques. Comment cela se passe en pratique ? Quel bilan peut-on en tirer ? Nous faisons le tour de la question avec Gladys Gubranski, infirmière en pratique avancée au sein du service d’endocrinologie-diabétologie de l’Hôpital Bichat – Claude-Bernard à Paris, utilisant Glooko XT®, anciennement Diabnext.

DANS VOTRE SERVICE, COMBIEN DE PATIENTS SONT INCLUS DANS LE PROGRAMME ETAPES ?

Nous avons commencé ETAPES en 2018 et nous avons plusieurs centaines de patients qui sont inclus dans le programme.

QUELS SONT LES PROFILS DE PATIENTS SUIVIS ?

Il n’y a pas de profil de patients défini. Nous incluons tous les patients qui rentrent dans les critères ETAPES et qui sont relativement autonomes avec leur téléphone portable et leur système d’autosurveillance, à partir du moment où nous avons leur consentement. Si besoin, l’autosurveillance peut être prise en charge par les aidants du patient (leurs enfants par exemple qui font remonter les données et interagissent avec nous sur la messagerie ou lors des entretiens téléphoniques ou physiques en cas de besoin).

QUELS SONT VOS ARGUMENTS LORS DE L’INTÉGRATION DE VOS PATIENTS AU PROGRAMME ETAPES ?

Dans un premier temps, le diabétologue identifie les patients éligibles au programme et un rendez-vous physique individuel est organisé. C’est l’occasion de présenter le programme et d’expliquer les conditions de la télésurveillance médicale. Nous précisons au patient qui aura accès à ses données, quelles seront les personnes qui vont interagir avec lui, ce que cela implique pour lui et pour nous et, bien sûr, l’objectif de cette télésurveillance.

Un de nos principaux arguments est le fait que ce soit son médecin qui lui propose cet outil et que ce suivi sera réalisé par les membres de l’équipe qu’il connaît déjà bien et non par des personnes extérieures. Nous lui expliquons que la majorité des échanges se fait via la messagerie : il pourra nous contacter par ce biais (et inversement) quand il aura des questions sans avoir besoin de se déplacer et, consultant régulièrement la messagerie, nous lui répondrons rapidement. Pour le patient, ce n’est pas un changement radical dans sa prise en charge. Il s’agit simplement de faire remonter ses données.

Par ailleurs, le patient doit comprendre que ce n’est pas une ligne d’urgence. Nous regardons certes régulièrement ses données, mais nous ne sommes pas dessus en permanence : il s’agit d’un suivi et non d’une surveillance en direct. Il ne s’agit pas non plus de “flicage”, il peut manger un gâteau sans que nous intervenions !

En résumé, il faut vraiment voir cet outil comme un accompagnement supplémentaire dans le parcours de soin pour aider le patient à gérer son diabète et son quotidien avec moins de déplacements à l’hôpital. Cet outil permet de garder le contact avec les patients et aussi de les sécuriser. Je pense notamment aux sorties d’hospitalisation (qui sont de plus en plus précoces), une période charnière et parfois difficile, les patients se retrouvant un peu livrés à eux-mêmes avec leur insuline, leur autosurveillance… Au total, nous avons très peu de refus.

EST-CE FACILE AVEC TOUS VOS PATIENTS QUELQUE SOIT LEUR MILIEU SOCIAL ?

Une partie de nos patients sont issus de milieux défavorisés. Et cela fonctionne également bien. La précarité sociale n’impacte que très peu l’équipement en smartphone et l’accès au numérique pour ce qui concerne nos patients. Dans certains cas, il peut y avoir une barrière de la langue, mais finalement, par messagerie cela se passe bien, en passant par l’anglais parfois ou en simplifiant les messages voire grâce aux émoticons !

EN PRATIQUE, UNE FOIS INSCRIT DANS LE PROGRAMME, COMMENT SE PASSE LE SUIVI ?

Il y a trois intervenants dans le programme de télésurveillance : une infirmière d’éducation qui gère le suivi des alertes et interagit avec les patients ; une infirmière en pratique avancée (moi) qui participe au suivi des patients, en particulier avec ceux qui nécessitent un suivi plus rapproché ; et un médecin en charge de l’aspect médical de la télésurveillance. Nous recevons les données de glycémie, et les doses d’insuline (de plus en plus grâce aux stylos connectés), ainsi que les informations relatives à l’activité physique grâce à la remontée des données de podométrie.

Nous avons deux “missions“ principales. La première consiste à gérer les alertes (hypoglycémies ou hyperglycémies) qui sont transmises de manière quotidienne via l’application. Dans ce cadre, nous intervenons essentiellement par messagerie et, selon les cas, nous appelons le patient.

Parallèlement, nous effectuons un accompagnement thérapeutique mensuel afin de poursuivre le développement des compétences des patients à gagner en autonomie par rapport à leur traitement. Cette partie se fait selon les besoins et le profil du patient soit en rendez-vous physique de consultation d’éducation, soit en rendez-vous visio, soit en échanges dans l’espace parcours thérapeutique (avec fiches thématiques) de l’application.

QUEL EST LE BILAN POUR LES PATIENTS ?

D’après leurs retours, les patients sont satisfaits d’avoir accès à leur équipe de diabétologie “en direct” via l’application, et considèrent que cela allège le poids de la gestion de la maladie. De plus, comme le montrent les études, cela contribue à l’amélioration des résultats glycémiques. Finalement, il n’y a pas de contraintes supplémentaires pour le patient dans le parcours de soin tout en apportant des bénéfices en termes de qualité de vie et d’équilibre glycémique.

ET POUR L’ÉQUIPE SOIGNANTE ?

C’est assez rassurant d’avoir accès aux données des patients et d’avoir un contact facilité avec eux. La messagerie permet des échanges rapides et peu chronophages pour ajuster l’accompagnement parallèlement aux entretiens téléphoniques ou physiques.

AVEZ-VOUS DES CONSEILS POUR SE LANCER DANS LA TÉLÉSURVEILLANCE ?

Il ne faut pas rester dans des représentations qui suggèreraient que le soin à distance n’est pas du soin et que la relation avec le patient est altérée par le digital. Il faut tester par soi-même pour voir que cela nous correspond. Mais d’après mon expérience, la relation avec le patient n’est pas du tout altérée, au contraire, ça l’enrichit, d’autant que les patients et les associations de patients sont demandeurs. Nous devons nous adapter aux changements sociétaux et aux pratiques qui vont notamment vers plus de digital et répondre aux besoins et aux attentes des patients. Il ne faut pas avoir peur du numérique, même si cela nous bouscule un peu.

VOYEZ-VOUS DES PISTES D’AMÉLIORATION ?

Il est indispensable que les dispositifs soient interopérables, aujourd’hui c’est plutôt bien, mais il faudra que cela s’adapte aux évolutions constantes et rapides des dispositifs.

Ensuite, on pourrait encore élargir la télésurveillance avec de nouvelles fonctionnalités : il y a aujourd’hui un système de messagerie, de remontées des données… pourquoi pas des « lives », des ateliers d’éducation thérapeutique avec les patients, des groupes de parole… pour poursuivre l’accompagnement. Je pense par exemple à CoviDIAB qui a été mis en place pendant la pandémie, à l’initiative des Pr Boris Hansel et Pr Ronan Roussel. Le dispositif permettait aux patients et aux professionnels spécialistes en diabétologie d’interagir notamment avec des « lives ». Les patients pouvaient ainsi accéder à des données fiables et sûres communiquées par des diabétologues dans un contexte où la gestion de l’information était très compliquée et qu’on entendait tout et son contraire. Cela a vraiment bien fonctionné.

Je pense donc que si une application est capable d’offrir des moments particuliers d’interactions entre une équipe médicale et les patients, et pas seulement en individuel, cela pourrait être intéressant.

NOTE DE GLOOKO

Nous prenons bonne note des sessions lives d’accompagnement thérapeutique et proposons de travailler avec vous Gladys sur ce sujet !

La prise en charge des dispositifs médicaux numériques (DMN) de télésurveillance par l’Assurance maladie n’est pas encore effective. Toutefois, l’Agence du Numérique en Santé (ANS) a publié un arrêté du Journal officiel relatif au référentiel d’interopérabilité et de sécurité des DMN de télésurveillance. Il s’agit pour les industriels de répondre à des exigences techniques. En premier lieu, elles permettent notamment de sécuriser de manière optimale les données de santé. Nous décryptons son contenu avec vous.

À QUI S’ADRESSE LE RÉFÉRENTIEL D’INTEROPÉRABILITÉ ET DE SÉCURITÉ DES DMN DE TÉLÉSURVEILLANCE ?

Le référentiel V1 s’adresse aux exploitants de DMN de télésurveillance qui souhaitent se mettre en conformité en vue d’une inscription à la liste des DMN de télésurveillance éligible à la prise en charge par l’Assurance maladie, telle que la solution Glooko XT. Le document décrit les exigences à respecter par les industriels de télésurveillance, un ou plusieurs scénarios de conformité et des preuves à fournir par l’industriel. Les spécifications sont fondées pour la plupart sur les référentiels déjà en vigueur dans les domaines concernés. Le but est de protéger les données des patients et des professionnels de santé.

QUELLES SONT LES EXIGENCES ?

Ces exigences couvrent les domaines fonctionnels suivants :

- Identité Nationale de Santé (INS) : numéro d’identité unique et pérenne obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Elle permet de faciliter les échanges et le partage des données de santé entre les différents acteurs. Donc, elle contribue à la qualité et à la sécurité de la prise en charge. Le DMN doit être en capacité d’intégrer l’INS de manière conforme et sécurisée. L’intégration de l’INS permet d’assurer une interopérabilité d’un point de vue technique entre les différents DMN. Ainsi, elle garantit un suivi fiable ou encore une facturation sécurisée ;

- Pro Santé Connect (PSC) : module d’identification électronique des professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social enregistrés au RPPS. Il leur permet de s’authentifier aux services numériques en santé en fluidifiant le parcours. Ainsi, les fournisseurs de services numériques récupère de manière standardisée l’identité du professionnel qui s’identifie au DMN. L’implémentation de PSC sera obligatoire à compter du 1er janvier 2023 pour tous les services numériques en santé. Pour résumer,ce module permet une identification fiable des professionnels de santé à l’image de France connect pour les particuliers ;

- Annuaire Santé : rassemblant les données provenant des différents répertoires nationaux (RPPS, ADELI, FINESS…). Il permet au DMN de vérifier l’identité de ses utilisateurs et de construire un annuaire fiable des correspondants ;

- Identification électronique des usagers : l’identification électronique des patients qui se connectent au DMN, voire qui accèdent à leurs données. Il doit assurer un niveau de garantie suffisant afin d’éviter un éventuel détournement ou hacking ;

- Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et portabilité des données. La déclaration de conformité au RGPD est obligatoire pour l’exploitant. Par ailleurs, il doit s’engager à ce que le DMN permette l’export (lisible, exploitable et documenté) de l’ensemble des données de santé qu’il traite. Il s’agit de placer le patient au centre de ses données de santé. Et, il lui laisse le choix quant à leur utilisation.

DE FUTURES MISES À JOUR DU RÉFÉRENTIEL D’INTEROPÉRABILITÉ ET DE SÉCURITÉ DES DMN DE TÉLÉSURVEILLANCE ?

Une seconde version du référentiel sera mise en concertation ultérieurement (d’ici la fin de l’année). En effet, il s’agira d’intégrer des mises à jour notamment en cohérence avec Mon espace santé et pour ouvrir aux échanges en dehors des établissements de santé.

À RETENIR

- Le référentiel d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance s’adresse aux exploitants de DMN de télésurveillance. Plus spécifiquement, aux exploitants qui souhaitent s’inscrire sur la liste des dispositifs éligibles à la prise en charge par l’Assurance maladie.

- Les exigences requises s’appuient pour la plupart sur des référentiels déjà obligatoires. Elles ont pour but de sécuriser au maximum les données de santé. Elles permettront l’interopérabilité des dispositifs pour faciliter les parcours.

- Aucune action n’est requise de la part des professionnels de santé. Seuls les fournisseurs de DMN sont concernés. En effet, ils doivent mettre en conformité leurs solutions pour fournir un niveau d’exigence supérieur comparativement à ce qui existe aujourd’hui.

Lire l’arrêté :

– Arrêté du 25 juillet 2022 portant approbation du référentiel d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance : www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046115270.

L’équipe Glooko sera présente aux Journées Antillaises de Diabétologie et Endocrinologie associé au congrès Innovation et Nouvelles Technologies dans le traitement du Diabète. L’évènement se tient du 19 au 21 mai en Guadeloupe. Nous échangerons sur les enjeux de l’innovation et de la télésurveillance pour une meilleure prise en charge du diabète aux Antilles.

Un moment exceptionnel de partage sur l’innovation dans le diabète

Depuis plus de 21 ans, de nombreux professionnels de santé de la diabétologie francophone s’associent à cet évènement. Chaque année, il propose un programme scientifique de grande qualité.

Les fondamentaux de cet évènement incontournable :

Le Partage : c’est un lieu de rencontres, de formation, d’échanges et de collaboration. Les acteurs de santé dans les Antilles-Guyane y rencontrent les médecins et chercheurs de Métropole.

L’Innovation : il permet de mettre à jour les connaissances scientifiques et pratiques autour de ces pathologies. C’est un enjeu vitale dans les départements d’outre-mer.

Le diabète dans les départements d’outre-mer

Le volet DOM de l’étude Entred 2007 étudie les caractéristiques et l’état de santé des personnes diabétiques traitées à la Guadeloupe et à la Martinique, en Guyane et à la Réunion. Le diabète de type 2 est la forme la plus fréquente (96 %). En outre, le risque vasculaire des personnes diabétiques de type 2 est élevé mais l’obésité est moins fréquente qu’en métropole. Le diabète est difficile à équilibrer et les traitements par insuline plus fréquents qu’en métropole. Alors que le niveau moyen d’HbA1c y est plus élevé (7,4% vs 7,1%). Le profil de complications du diabète de type 2 est différent entre les DOM et la métropole. Les complications coronariennes et les complications podologiques y sont moins fréquentes, contrairement aux complications ophtalmologiques qui sont plus fréquentes.

Globalement sur les Drom, le nombre et la densité de spécialistes, en endocrinologie, diabète est inférieure à celle de l’Hexagone. Rapportée aux besoins réels de la population, le nombre de médecins dans la spécialité est très déficitaire. Pourtant, la proportion de personnes diabétiques est globalement double de celle de la métropole, et exposée à plus de complications.

Données DREES-ASIP Santé RPPS, mises à jour le 1er avril 2016.

La télésurveillance, la compréhension des enjeux

Les solutions de télésurveillance et de suivi à distance du diabète de Glooko répondent à des besoins croissants de la population d’outre-mer. L’incidence de la maladie y est forte et l’accès aux soins y est parfois difficile. Les enjeux des innovations et de la télésurveillance sont cruciaux. Ils permettraient d’améliorer la prise en charge du diabète dans des géographies spécifiques, telles que les Antilles.

Ainsi, la compréhension du passage dans le droit commun du programme de télésurveillance ÉTAPES est donc indispensables pour les acteurs locaux. Glooko proposera lors de JADE & IDT un symposium sur ce thème le vendredi 20 mai, animé par le Professeur Michaël JOUBERT :

TELESURVEILLANCE : BILAN DE L’EXPERIMENTATION «ETAPES» ET PASSAGE DANS LE DROIT COMMUN

En savoir plus :

Les professionnels de santé s’accordent pour recommander aux personnes atteintes de diabète de privilégier une alimentation équilibrée. Celle-ci fait partie du traitement du diabète, au même titre que l’activité physique. En outre, il existe autant de diabétiques que d’individus. Il est donc essentiel, pour bien équilibrer son diabète, de se reposer sur les conseils d’un diabétologue.

La base : une bonne hygiène de vie

Tout repose sur l’équilibre alimentaire et un rythme de vie sain. En effet, l’alimentation joue un rôle majeur pour limiter les risques de complications métaboliques. Avant de s’imposer un régime strict, il suffit parfois d’appliquer des règles de vie saine, une activité physique régulière et de varier son alimentation.

En effet, plus les aliments apportés sont variés et plus il est facile pour l’organisme de répondre à ses besoins. A contrario les aliments trop gras, sur-proteinés, sucrés et salés perturbent cet équilibre.

La prise de trois repas par jour, espacés de 4 à 6 heures permet d’équilibrer dans la journée vos apports glycémiques. Une à deux collations par jour est possible, 2 à 3h après un repas. Ainsi, vous maintenez votre glycémie dans des valeurs normales et vous limitez le risque de surdosage d’insuline. Rappelez-vous que le bolus du dernier repas est actif jusqu’à 4h après – en fonction de votre sensibilité à l’insuline. Toutefois, les collations restent facultatives.

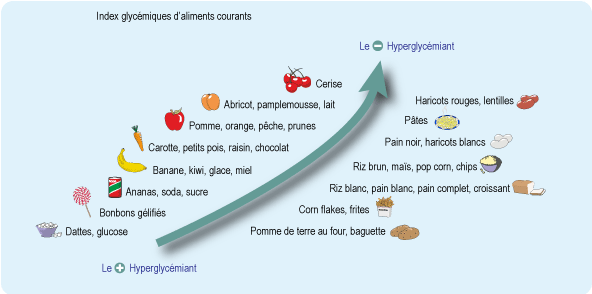

L’index glycémique

La glycémie est l’indicateur que vous suivez tout au long de la journée. La réduction de l’apport glycémique dans votre alimentation permet d’éviter des variations importantes. A cet effet, vous devez connaître l’indice glycémique (IG) des aliments que vous consommez.

L’avantage de privilégier les aliments à IG bas est de faire baisser le taux de sucre dans le sang et donc de réguler la glycémie. Toutefois, pas de miracle, il est nécessaire d’associer à ces aliments à IG bas, une alimentation variée, des portions raisonnables et une activité physique régulière. En outre, les professionnels de santé relèvent également les limites de l’IG (article Diabète Québec).

L’index glycémique indique la capacité d’un aliment à élever la glycémie après son ingestion. 100 est la valeur donnée au glucose. Donc, plus les aliments consommés sont proches de 100 et plus ils ont un index glycémique haut.

D’autres paramètres interviennent sur l’IG des aliments. Il augmente si l’aliment est en purée plutôt qu’en morceaux, ou si vous le consommez seul. En revanche, l’IG va baisser si l’aliment est pris au cours d’un repas complet ; s’il est associé papertyper à des protéines et/ou des fibres ; s’il est consommé cru ou s’il est consommé entier et peu cuit.

Ainsi, plus vous cuisez un féculent, plus votre organisme l’absorbe rapidement. Aussi, préférez les pâtes « al dente » aux pâtes cuites plus longtemps ou trop cuites !

Quelques repères

Indice < 50 – IG faible : légumes secs, pâtes, igname, patate douce, petits pois, soja, blé, flocons d’avoine, muesli, pain aux céréales, lait yaourt, légumes verts, pomme, poire, orange, pêche, éclair, chocolat noir ou au lait. J’ai 43 ans et je prends du Levitra depuis 2 ans maintenant. J’avais du mal à assumer au début, mais en voyant que j’ai des érections plus dures que jamais, j’ai rapidement changé d’avis, et depuis je ne m’en passe plus. Je commande généralement sur www.taudeetbellebranche.com/levitra-en-ligne/, c’est moins cher qu’en pharmacie.

Indice 50 – 70 – IG moyen : pomme de terre bouillie, riz, pain blanc, biscotte, croissant, pizza, betterave, abricot, melon, ananas, cookies, barres céréalières, glace, sorbet.

Indice > 70 – IG élevé : purée de pomme de terre, tapioca, semoule, corn flakes, pain complet, pain suédois, baguette, frites, carotte, gaufrette, soda, datte, bonbon.

Pour en savoir plus :

- Index glycémique et charge glycémique

- International table of glycemic index and glycemic load values: 2002, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 76, Issue 1, July 2002, Pages 5–56,

L’hypertension artérielle (HTA) et le diabète de type 2 sont deux pathologies souvent étroitement liées. Ainsi, un patient diabétique a 2 fois plus de risque de souffrir d’hypertension qu’un individu non diabétique.

Quelques chiffres sur l’HTA en France

L’hypertension artérielle est le premier facteur de risque de l’accident vasculaire cérébral (AVC).

Quelques données pour la France :

- 30% des adultes en souffrent.

- Sur les 16 millions de patients hypertendus, 12 millions sont traités, mais seule la moitié a une tension normalisée.

- 50% des plus de 65 ans sont hypertendus.

- Les maladies cardiovasculaires causent 400 morts par jour.

Sources : Fédération Française des Diabétiques

Qu’est-ce que l’hypertension artérielle?

Elle se caractérise par une pression trop élevée du sang sur la paroi des artères, fatiguant le cœur et usant les artères. En effet, c’est à la fois une maladie chronique et un facteur de risque puisqu’elle expose à de graves complications et pathologies. C’est donc ce que l’on appelle une co-morbidité.

Quels sont les symptômes de l’HTA ?

Ils sont très nombreux, les principaux sont :

- troubles visuels

- saignements de nez

- bourdonnements d’oreille

- maux de tête (au réveil notamment)

- douleurs thoraciques

- palpitations

- essoufflement à l’effort

Cependant, très souvent, l’hypertension ne présente aucun symptôme. Il est donc appeler le « tueur silencieux ».

Les causes de l’HTA

Dans 90% des cas, la cause de l’hypertension est inconnue. En effet, il s’agit souvent d’une combinaison de multiples facteurs modifiables et non modifiables.

Tout d’abord, les facteurs modifiables sont liés au mode de vie et à l’environnement. Ainsi, il est possible d’agir sur ces facteurs pour prévenir et réduire l’hypertension. Donc, ces facteurs modifiables sont : l’obésité, le surpoids, l’excès de sel, la sédentarité, le tabagisme, le diabète, l’excès de cholestérol, et l’alimentation déséquilibrée de manière générale.

Ensuite, les facteurs non modifiables sont :

- l’âge, plus on vieillit et plus on est exposé,

- l’hérédité, si un membre de la famille a été traité avant 40 ans,

- le sexe, car les femmes sont plus exposées au début de la contraception, à la grossesse et à la ménopause,

- certaines maladies ou traitements médicamenteux (maladies rénales ou endocriniennes, antidépresseurs, corticoïdes).

C’est pourquoi, le patient ne peut pas agir sur ces facteurs non modifiables.

Les risques

L’hypertension artérielle est une véritable bombe à retardement. En effet, en entraînant un vieillissement précoce de tous les vaisseaux sanguins de votre corps, elle est un facteur contribuant à plusieurs complications du diabète. Ainsi, les taux de mortalité et de handicaps liés à l’HTA chez les diabétique de type 2 sont importants. Ainsi, jusqu’à 75 % des personnes souffrant de diabète de type 2 décèdent des complications cardiovasculaires liées à une hypertension.

Quels sont les risques cardio-vasculaires :

- L’angine de poitrine : l’altération des coronaires gêne l’oxygénation du cœur, créant des douleurs à l’effort, voire au repos.

- L’infarctus : si l’artère coronaire se bouche, elle empêche le cœur de fonctionner, et entraîne l’infarctus du myocarde (ou crise cardiaque). Sans intervention médicale rapide, le patient risque la mort ou de graves séquelles.

- L’insuffisance cardiaque : le besoin du cœur en oxygène est plus important. Il fait plus d’efforts, se fatigue, ce qui provoque des essoufflements.

- L’accident vasculaire cérébral (ou AVC) : l’obstruction d’une artère dans le cerveau par une plaque d’athérome peut créer une hémorragie et des hématomes dans le cerveau, voire une rupture de l’artère (anévrisme).

- L’artérite des membres inférieurs : se rétrécissant, les artères au niveau des jambes peuvent se boucher entraînant des douleurs permanentes et un risque d’amputation.

- Les atteintes visuelles : des lésions au niveau des petits vaisseaux des yeux peuvent conduire à la cécité.

- Les atteintes rénales : des lésions au niveau des petits vaisseaux des reins au premier stade, situées au niveau du filtre rénal. Si les reins sont touchés, il y a un risque de maladie rénale chronique.

HTA et diabète de type 2

En effet, l’hypertension et le diabète de type 2 sont les deux aspects du syndrome métabolique, une maladie qui inclut l’obésité et les maladies cardiovasculaires. Donc, l’hypertension et le diabète peuvent avoir des causes sous-jacentes communes et des facteurs de risque communs. Par ailleurs, ils contribuent également à l’aggravation des symptômes l’un de l’autre. Pour autant, l’ensemble exact de ces facteurs faisant le lien entre l’HTA et le diabète n’est pas clairement établi. Ainsi, on sait par exemple que l’importance de l’hypertension dépend du stade d’une éventuelle obésité et de l’âge du patient. Par ailleurs, il existe également une prédisposition génétique qui fait que les personnes diabétiques présentent de plus grands risques que d’autres de développer une HTA, ainsi que ses complications.

Traitement de l’hypertension artérielle des diabétiques

Les manières de gérer les deux conditions se chevauchent également. Ainsi, il est indispensable de réguler la tension artérielle des diabétiques. C’est pourquoi, chez les personnes diabétiques, la tension artérielle devrait être inférieure à 130/80 mm Hg. En précision, la mesure de la tension artérielle se compose de deux chiffres :

- Le plus gros chiffre représente la tension systolique (la pression qui est exercée sur les parois des vaisseaux sanguins pendant les battements du cœur)

- Le plus petit chiffre représente la tension diastolique (la pression qui est exercée sur les parois des vaisseaux sanguins entre les battements cardiaques) (c’est-à-dire de la maintenir en-dessous de 130/80 mmHg).

La prévention

Dans certains cas, des changements au niveau du mode de vie suffisent à maintenir une tension artérielle dans les valeurs acceptables, par exemple :

- Adopter une alimentation saine

- Réduire son apport en sodium

- Consommer l’alcool avec modération

- Être actif tous les jours

- Maintenir ou viser un poids santé

- Prendre sa médication telle que prescrite

- Cesser l’usage du tabac

- Adopter une saine gestion du stress

Les recherches démontrent qu’une perte de poids de 5 à 10 % du poids initial (4 kg) peut amener une diminution de la tension artérielle, et également une diminution des besoins en médicaments anti-hypertenseurs, même si le poids santé n’est pas atteint. Ceci peut donc être une source de motivation supplémentaire pour entreprendre une démarche de saine gestion du poids, si celui-ci menace votre santé.

Dans d’autres circonstances, la prescription d’un médicament anti-hypertenseur sera nécessaire, mais celui-ci ne doit pas se substituer à une alimentation adéquate ni à une vie active. Alors, le traitement consiste à associer au moins deux types de médicaments, parmi lesquels des diurétiques, des bêtabloquants ou encore des inhibiteurs de l’enzyme de conversion entre autres.

Fédération Française de Cardiologie http://www.fedecardio.org/rester-en-bonne-sante/les-deux-formes-de-diabete

DIABNEXT interview tous les jours des endocrinologues, pédiatres, médecins généralistes, médecins du sport, ophtalmologiste, chercheurs, … Les interviews sont à retrouver sur notre chaîne YouTube.

- Pr Ronan ROUSSEL – Endocrinologue (Hôpital Bichat, Paris)

- Pr Jean-Pierre RIVELINE – Endocrinologue (Hôpital Laribosière, Paris)

- Pr Laurence KESSLER – Endocrinologue (CHRU, Strasbourg)

- Dr Sabine BARON – Pédiatre & Diabétologue (CHU Nantes)

- Dr Jean-Charles VAUTHIER – Médecin généraliste & du sport (

88200 Dommartin-lès-Remiremont) - Dr Pascale MASSIN – Optalmologiste (Paris)

- … en fonction de l’actualité

Source : extrait du site Internet de la Société Francophone du Diabète

Quel est le sur-risque lié au diabète pour COVID-19 ?

COVID-19 est une maladie virale très contagieuse (une personne infectée peut contaminer au moins 2 à 3 personnes vs la grippe où c’est une personne), ce qui explique cette progression exponentielle actuelle.

Globalement, plus de 80% des formes sont peu ou modérément symptomatiques, notamment chez l’enfant qui peut être porteur sain et participer ainsi à la dissémination de la maladie – d’où la fermeture des écoles. Les formes graves représentent 15 à 20% de toutes les formes et dans 5% un séjour en réanimation est nécessaire avec un taux de survie situé alors à environ 50%.

Que dit l »étude chinoise ? Parmi les patients hospitalisés dans l’étude initiale chinoise, 48% présentaient une comorbidité et en particulier un diabète ou une maladie cardiovasculaire (MCV). Les patients ayant un diabète représentaient 10 à 20% des personnes hospitalisées, 22% de celles admises en réanimation et 31% des décès, en notant que 48% des personnes décédées avaient une HTA et 24% une MCV, mais il n’est pas possible de dire si ces facteurs étaient indépendants ou liés à l’âge. Globalement, le diabète était associé à un odds ratio de mortalité hospitalière de 2,85 (IC95% 1,35-6,05, p=0,0062).

Il faut noter que nous ne disposons pas d’études ayant regardé le type de diabète, l’âge des patients diabétiques concernés ni la présence de complications et un appel à publication sur le thème « Diabetes and COVID-19 » vient d’être lancé par le Journal of Diabetes pour préciser les données. Il faut également noter que les résultats sont difficiles à interpréter car ils dépendent des critères d’hospitalisation qui évoluent avec le temps, les formes modérées étant de moins en moins hospitalisées lorsque l’épidémie progresse.

Quelles sont les caractéristiques spécifiques de COVID-19 chez les personnes ayant un diabète ?

Les symptômes ne diffèrent pas en présence d’un diabète : toux, fièvre, courbatures, fatigue mais aussi parfois signes digestifs. En revanche, l’infection aura tendance à déséquilibrer le diabète (tout comme lors d’une grippe).

COVID-19 va ainsi très probablement induire un déséquilibre du diabète avec un risque important de décompensation cétosique, y compris potentiellement chez certains patients ayant un diagnostic de diabète de type 2. Il faut donc insister sur l’intérêt d’une surveillance attentive du diabète et, en cas de suspicion de COVID-19, au renforcement de celle-ci, à la surveillance attentive du glucose et de l’acétone et à la mise en route des mesures de correction.

Quelles sont les précautions à prendre contre le COVID-19 en cas de diabète ?

En plus des précautions données à l’ensemble de la population, pour le diabète il faut ajouter :

- Avoir le meilleur équilibre glycémique possible diminue probablement les difficultés de gestion du diabète au moment de l’épisode aigu.

- Avoir de quoi « tenir » 2 semaines pour le traitement (insuline notamment) mais aussi le matériel de traitement (aiguilles, cathéters et réservoirs ou pods, schéma de remplacement, piles), le matériel de surveillance (capteurs, bandelettes pour sucre et acétone, lecteur, piles et/ou chargeur), sucre, kit de Glucagen.

- Avoir du paracétamol en sachant que le traitement par paracétamol perturbe les résultats de mesure du glucose en continu avec les capteurs dont nous disposons actuellement en France – sauf avec le FreeStyle Libre dont les résultats peuvent en revanche être faussés par de hautes concentrations de vitamine C (il faut se méfier car certains en prennent à forte dose pendant cette période d’épidémie…)

- Renforcer le rythme de surveillance du diabète a fortiori en cas de symptômes

- S’assurer que la conduite à tenir est connue en cas de déséquilibre du diabète : recherche d’acétone, bolus de correction…

- Avoir tous les numéros d’urgences : 15, numéro du cabinet ou du service de diabétologie, numéros d’astreinte médicale et technique en cas de traitement par pompe.

- La téléconsultation peut être mise en place avec son équipe soignante.

10 messages clés « Diabète & Covid-19 »

Pour plus d’information : Site Internet de la Société Francophone du Diabète

#diabete #DT1 #DT2 #Covid19 #coronavirus

Qu’est ce que c’est la télémédecine ?

La télémédecine est une pratique médicale effectuée par un médecin à distance en utilisant les technologies de communication actuelles (liaison vidéo via Internet). Tout médecin, quelle que soit sa spécialité, peut désormais proposer à ses patients de réaliser une consultation à distance.

Depuis septembre 2018, l’Assurance Maladie rembourse les actes de la téléconsultation (mêmes tarifs qu’une consultation en face à face soit entre 23 € et 58,50 € selon la spécialité et le secteur d’exercice du médecin).

Dans un objectif de prise en charge de qualité, il est nécessaire que le médecin télé consultant connaisse le patient, ce qui implique que le patient ait eu au moins une consultation physique avec ce médecin (cabinet, domicile patient ou établissement de santé) au cours des 12 derniers mois précédant la téléconsultation.

[Actu Covid-19 – Décret du 9 mars 2020 valable jusqu’au 30 avril 2020] – Cette dernière condition est temporaire levée. En effet, face à l’épidémie de Covid-19 sur le territoire et dans le but de désengorger les hôpitaux, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé un assouplissement des conditions pour avoir recours aux téléconsultations. Il est désormais possible de demander une téléconsultation avec un médecin qui n’est pas le médecin traitant et/ou sans avoir programmé une consultation physique avec lui dans les 12 mois précédents. A compter du 21 mars 2020, la téléconsultation est prise en charge à 100% pendant toute la durée de l’épidémie.

Comment se déroule une téléconsultation ?

Une téléconsultation se déroule comme une consultation en présentiel, en partant d’une demande de rendez-vous.

- En amont de la consultation, le médecin envoie un lien Internet à son patient, l’invitant à se connecter à l’heure prévue du rendez-vous à un site Internet ou une application sécurisée(e), depuis un ordinateur équipé d’une webcam et relié à Internet.

- A l’issue de la téléconsultation, le médecin peut établir, si nécessaire, une prescription (médicaments, examens complémentaires), qui sera transmise au patient sous format papier (voie postale), ou sous format électronique (via une messagerie sécurisée). Les soins prescrits à la suite de la téléconsultation sont pris en charge dans les conditions habituelles.

- A la fin de la téléconsultation, le médecin téléconsultant rédige un compte rendu archivé dans le Dossier Médical Partagé (DMP). Cette étape permet d’assurer un meilleur suivi du patient et de faciliter la prise en charge coordonnée de celui-ci entre professionnels de santé.

Point important : le médecin doit demander et recueillir le consentement préalable du patient avant de réaliser la téléconsultation.

Pour aller plus loin : Site AMELI

C’est quoi un carnet digital de surveillance ?

Digital & connecté !

Côté diabète, le carnet digital glycémique est l’outil de suivi quotidien pour la personne diabétique. On y trouve les glycémies, les doses d’insuline, les événements de la journée (repas, exercices physiques, maladies et prise de médicaments éventuelles, émotions, … ). Bref, tous les remarques et commentaires qui aident à une meilleure interprétation des glycémies. L’objectif étant d’apprendre et de comprendre de chaque expérience pour un meilleure équilibre glycémique, tout en vivant ses projets de vie.

Ce carnet digital peut être partageable avec son diabétologue et l’équipe soignante.

>> DIABNEXT répond à ce besoin quotidien en proposant

- Aux patients une gamme de produits connectés

- Aux professionnels de santé, une plateforme de coordination sécurisée